『はあ? ウチの大学を受ける? 梓が?』

受話器の向こうで、マヌケな声をあげる耕一。

「うん。それでぇ、試験日に泊めてほしいんだけどぉ……」

あたしは受話器に、猫撫で声でお願いをする。

実際出しといてなんだけど、こーいう声でお願いするようなこと、

あまり好きじゃない。というか、他では全然やらない。

……でも、耕一になら、言える。もちろん、冗談っぽく、なんだけど。

『……わーったわーった、狭くて汚い部屋でよければいいですよ〜』

しょうがないな、といった口調の返答。

頭をポリポリ掻いてる姿が容易に想像できる。

「ん、ありがと」

『……でも、なんでまたウチの大学を? 地元の国立じゃないのか?』

不意に耕一に聞かれて、一瞬言葉に詰まる。

「え? う、うん、地元も受けるけど」

『滑り止めならもっといい所があるだろうに』

「いいじゃないの……別に」

わざと不機嫌な声を出して、その話題をなんとか中断させようとする。

……言えるわけないじゃないの、耕一と一緒にいたいから、なんてさ。

耕一も納得したのかどうでもいいのか、それ以上は聞こうとはしなかった。

『ま、別にいいけど……じゃ、部屋を掃除しておくよ』

「ちゃんとあたしが寝られるくらいにはしておいてよ」

一瞬の沈黙。そして間をおいて。

『……善処します』

と一言。

ぷぷっ……耕一らしいや。

「お願いね〜。じゃっ」

……かちゃん。

「ふう」

受話器を置いて、一息。

……ガラにもなく緊張してしまった。

「梓、ちゃんと耕一さんに連絡した?」

千鶴姉がパタパタとスリッパを鳴らして、こちらに向かってくる。

「今したよ」

あたしがそう言うと、千鶴姉は驚いたような表情をした。

「えっ……もう切っちゃったの?」

「そりゃ、用件言ったから切るよ」

「そんな、お話したかったのに……」

千鶴姉は露骨に残念そうな声をあげる。

「そんなに話をしたかったら、自分からかけてよね」

「わかったわよ、しますよーだ」

すねた顔をして、受話器を取る千鶴姉。その時、ピーンと頭の中で閃いた。

「あ、『千鶴姉がすぐ掛け直すから待ってて』って言っておいたからね♪」

電話のボタンを押そうとしていた千鶴姉に、そう言ってみる。

「えっ! そ、そんなこと言っちゃったのっ?」

いえいえ、ウソです。

そんなことは言ってない。

でも、千鶴姉は電話の前で待ち受ける耕一の姿を想像したのか、

ボタンを押す手がピタっと止まった。

「そ、そんな……。待たれてると思うと、緊張しちゃう……」

「ホラホラ、あんまり待たせるんじゃないよ〜」

「そんなこと言ってもぉ〜」

千鶴姉は何とか手を出すけど、押すのを躊躇して引っ込めてしまう。

そんなことを何度も繰り返す。

……ケケケ。からかうと楽しいわ〜。

電話の前で顔を赤くしてる千鶴姉を残し、あたしは自分の部屋へと戻る。

部屋に戻る途中、初音と出くわした。

「あ、梓お姉ちゃん。……お兄ちゃんとこに電話してたの?」

さっき電話してたのを見てたのか、初音がそんなことを聞いてきた。

「ん、受験する時泊めてくれってね。来週、行ってくるよ」

初音の頭を軽く叩いて、笑顔で答えた。

「受かるといいね」

トレードマークの頭のくせっ毛をひょこひょこ揺らし、

初音は笑顔で話しかけてくる。

あ〜、あたしの妹ながら……なんて可愛いんでしょ♪

これで高校1年とは思えないわね〜。

「耕一が受かったくらいだから、あたしだって受かるよ」

「あはは……。梓お姉ちゃんなら大丈夫だよ、勉強頑張ってるもん」

「サンキュ、初音」

初音の頭を撫でくり回しながらあたしは答えた。

そんなあたしに対して、初音は少し言いにくそうにしながら、聞いてきた。

「梓お姉ちゃん……耕一お兄ちゃんの大学に入るつもりなんでしょ?」

……その言葉に、ドキッとしてしまった。

あたしは焦りながらも、何とかごまかそうとする。

「い、いや、ただのすべり止めだってば。やだなぁ……」

「……梓お姉ちゃんって、何かごまかそうとする時、いつも鼻を触るよね」

「えっ?」

初音の言葉に、動きが止まってしまう。

言われてみれば確かに、あたしは無意識のうちに鼻を触っていた。

「あたしって、そんな癖あったっけ?」

思わず、初音に問い掛けるあたし。しかし、初音は首を振った。

「ううん、そんな癖ないよ」

「へ……?」

一瞬、何が何だかわからなくなる。

しかし、すぐに初音の『引っ掛け』だったということに気付いた。

ようするに、あたしがどう思ってるか知るために、カマをかけたわけだ。

「……あんたにゃかなわないわね〜」

ポンポンと初音の頭を叩いて、苦笑い。

「ごめんね。でも、梓お姉ちゃんの気持ち、良く判るから」

少し済まなそうな顔で、初音があたしの顔を見つめて言った。

……気持ちが良く判る……って。

「初音、あんたも耕一のことを……?」

心に浮かんだ疑問を、口に出して聞いてみる。

もし、初音も耕一が好きなら……。

あたしは、初音に対して悪いことをしてしまうことになる。

だけど、初音の口から出たのは……。

「ううん、私の気持ちはお兄ちゃんとしての『好き』だから……。

だから、お姉ちゃんは気にしないでいいよ」

本当にそうなのか、あたしを気遣って言っているのか。

あたしには判らない……。

「初音……」

「頑張ってね、私応援してるから」

けれど、初音は応援してくれている。それが嬉しかった。

……思わず、涙ぐんでしまう。

「ううっ、あんたっていい子だねぇ〜。

こんないい妹を持って、あたしは幸せ者だよ〜」

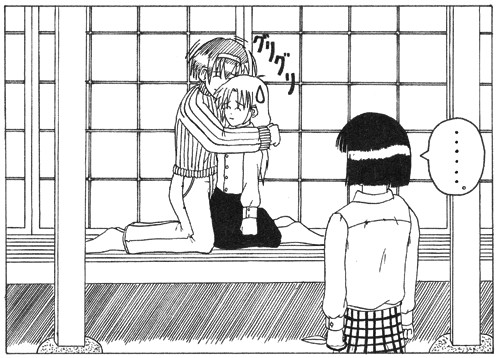

初音をギュッと抱き締めて、その頭に頬擦りをする。

「あうぅ、お姉ちゃん苦しい〜」

困ったような、それでいて嬉しそうな声で、初音がもがく。

「あ、ごめんごめん。……ああ、そういえば。

千鶴姉が耕一に電話してるはずだから、初音も話してくれば?」

「うん、そうするねっ」

あたしの言葉に、初音は頷いて電話の方に向かおうとする。

その時、あることを思ったあたしは初音を呼び止めた。

「あ、初音、待った!」

「ん? どうしたの?」

振り向く初音に、あたしは口に人差し指を当てて話す。

「さっきの話……他言無用だよ」

「うん、私とお姉ちゃんの秘密、ね」

同じように口に人差し指を当てて答える初音。

「そういうこと……じゃ、行っていいよ」

「は〜い♪」

初音は嬉しそうに、パタパタと足音をさせて去っていった。

……やっぱり、電話でも耕一と話すのが楽しみなんだろうな。

「やれやれ……。バレてたのか……」

頭をポリポリ掻いて、自分の部屋へ向かおう……としたその時。

誰もいないと思っていた庭を見ると、そこには楓が立っていた。

人の気配がしてなかっただけに、あたしはとても驚いた。

「かっ、楓! あんた何してんのっ?」

楓に問い掛ける言葉も、声が裏返っている。

「……盆栽の世話」

あたしの問いに、楓はボソッと答えた。

その言葉を裏付けるように、楓の手には選定バサミが握られていた。

楓はそのままあたしに背を向け、盆栽の世話に戻る。

「い、いつからいたの?」

あたしがまたも問い掛けると、楓はハサミを動かしながら、

こちらを向くことなく答える。

「……さっきからずっと」

ずっと、ということは……。

「もしかして……話、聞いてた?」

おそるおそる聞いてみると……。

「……うん、ずっと」

案の定、楓の答えはあたしが予想していた通りだった。

「あちゃ」

思わず顔を押さえるあたし。

そこで楓は手入れする手を止め、こちらに向き直った。

「……でも、梓姉さんが耕一さんの大学に行きたがってるのは判っていたから」

「えっ? 何でっ?」

あたしは、思わず聞き返していた。

「……だって、姉さんと大学の話をすると、耕一さんの大学の話しかしないから」

サラリと楓はそう答える。

うーん。確かに地元の大学の話なんてした覚えもないしなぁ。

「しかし、楓にもバレてたなんて……。じゃあ、千鶴姉にも?」

あたしは一番知られたくない人の名前を出した。

……千鶴姉にだけは知られたくないんだよな。最大のライバルだから。

しかし、あたしの言葉に楓は首を振る。

「ううん、多分、千鶴姉さんは気付いてないと思う」

その後に言葉は続けなかったけど、『ニブイから』

とか言いたいんじゃないかね、多分。

「そうか、ならいいかな」

……でも、楓は耕一のことをどう思ってるんだろう。

もし、楓も耕一が好きなのだとしたら……。

じっと楓の顔を見るあたし。

そんなあたしに、楓はふっと微笑みを見せた。

「……頑張ってね、梓姉さん」

この子も、応援してくれるんだ。

「うん。ありがと」

あたしは、その楓の言葉に頷くしかなかった。

その時、バタバタと足音がする。

「ん?」

あたしと楓は、音がした方を向いた。

「こらぁ〜梓! さっき言ってたのウソね!

耕一さんに笑われちゃったじゃないのっ!」

「げっ! 千鶴姉?」

千鶴姉が、すごい形相であたしに向かって走ってきていた。

どうやら耕一に電話したので、さっきのからかったことがバレたらしい。

……こりゃいかん。

あたしは脱兎のようにダッと逃げ出した。

「待ちなさぁ〜い! お灸を据えてあげますっ!」

耕一に何か言われて恥ずかしいのか、はたまた怒りのためか。

千鶴姉の顔は真っ赤だった。……まるで赤鬼のごとく。

「ま、待てと言われて待てるかぁ〜」

あたしも全力で逃げる。

千鶴姉がああいう顔の時は、下手な言い訳は聞かない。

逃げるのが最善の策だ。

……がしかし、千鶴姉の動きは速かった。

曲がり角であたしが減速したところを、後ろから捕まれてしまう。

「わっ……」

足がもつれて、カクンと倒れこむあたし。

「ふっふっふ、もう逃げられないわよ」

千鶴姉は手をワキワキと動かし、あたしに迫る。

いかん! こ、殺されるぅ〜。

「ちょ、チョイ待ち! あたし受験生! 入試に支障が出ちゃうよっ!」

あたしは何とか、先に待つ地獄から逃れようとする。

だがしかし……千鶴姉は容赦なくあたしの顔面を掴んで持ち上げた。

俗に言う『アイアンクロー』の態勢だ。

「入試だか永久歯だか知りません!

よくも耕一さんの前で恥をかかせてくれたわね!」

メキメキと千鶴姉の指が、あたしの顔面に食い込む。

「痛い痛い痛い! ぎぶぎぶ、ぎぶあっぷ!」

「ギブアップなどないわっ!」

「ひぇ〜〜〜〜〜〜〜〜っ!」

その後あたしは、千鶴姉の必殺技オンパレードの餌食となってしまった。

教訓。耕一をネタに千鶴姉をからかうのはやめよう。

二、突撃らぶはーと

どんよりとした空の下。

あたしは電車を乗り継ぎ、耕一のいる街へと降り立った。

「くぅぅ……寒ぅ」

冬の風が、あたしの体温を奪う。

隆山よりは暖かいらしいけど、それでもやはり冬の気候は変わりない。

あたしは首のマフラーを巻き直し、荷物の入った大きめのバッグ(×2)を背負う。

さて、耕一が待っててくれてるはずなんだけど……。

辺りをキョロキョロ見回すが、耕一の顔はない。

……遅刻かぁ?

そう思った時、ポンポンと後ろから肩を叩かれた。

「お嬢さん、そんな大きな荷物を持って家出かね?」

すぐに、誰の声だか判った。

「いえ、姉に追い出されまして……」

そう言いながら、振り返る。

思った通り、そこにいたのは耕一だった。

「よお」

「うーす」

お気楽な挨拶を交わす2人。

「大層な荷物だな。何入ってるんだ?」

耕一がそう言いながら、手を差し出した。

「別に、替えの服とか勉強道具とか……あと土産」

あたしはその手に、背負っていたバッグをひとつ渡す。

「おう、土産か〜。そりゃありがたい」

耕一はその手にしたバッグを、空いてる方の手で拝む。

いや……土産はあたしの持ってる方に入ってるんだけど……。

あたしは口にはしないで、目をつぶって拝む耕一を見ていた。

「それじゃ、案内するよ」

耕一はそう言うと、手にしたバッグを肩にかけて、歩き出した。

それにあたしもついていく。

「しかし、お前もしばらく見ないうちに綺麗になったな。

大人の魅力が出てきたぞ。いや、見違えたぜ」

突然そんなことを言われる。

でも、どうせ冗談やお世辞の類だろう、とあたしは気に止めない。

「全くぅ、何お世辞言ってるんだよ」

しかしその言葉に、耕一は真面目な顔で首を振った。

「いやいや、俺はお世辞が嫌いなんだ」

「え、そ、そう?」

な、なんか照れちゃうな。マジであたし、綺麗になった?

耕一は照れるあたしを見ながら、言葉を続ける。

「ああ、だから今、とてもイヤな気分なんだ」

……ヲイ。結局お世辞やんけ。

嬉しい気分が一瞬にして消え失せた。

げしっ!

思わず出たあたしのパンチが、見事耕一の頬にヒット。

「っつぅ〜。何だよ、お茶目な冗談じゃないか」

頬を押さえ、抗議の声をあげる耕一。

「一瞬本気にさせといて何を言うかっ!」

そう。こいつはこーいう奴なんだ。

ちょっと期待させてもガクーンと落としてくれる。

まぁ、ただの面白い奴として付き合う分にはそれでいいんだけど……。

好きになってるこっちの身にもなって欲しいなぁ。

「試験前ということで緊張してるかと思ったんだが」

「余計なお世話だよっ」

あたしの言葉に、耕一はケラケラと笑って手を振った。

「ああ、お前は緊張するようなタマじゃないもんな」

うぐぅ。前からそうだけど、完全に女扱いしてないな〜。

こちとら恋する乙女だってのにぃ。

「そういうこと言ってると、ご飯作ってあげないよ」

「あうっ、すいませんでした梓サマ!」

全く調子のいい……。

でも、耕一のその態度──

──自分の料理を耕一が楽しみにしてる事実──

は、あたしの機嫌を良くした。

駅からしばらくして着いた耕一の住むワンルームマンション。

それほど新しくもなく、なんかこう……

素朴というか、無骨というか、洒落っ気が全くないところだった。

その一室の前に来て、耕一は扉の鍵を外す。

「うし、それじゃあがれや」

扉を開けて、玄関を上がった耕一。

「うん」

あたしはそう言って、耕一の部屋の中へと入る……。

第一印象。汚い。

「耕一……掃除した?」

あたしの言葉に、耕一は笑顔で答えた。

「おう、一昨日、昨日と2日連続でやっててな。

ようやくここまでこぎつけたんだぜ?」

そ、掃除してこれでは……前はどうだったんだろう。

ゴミが一面散らかってるってわけじゃないけれど……

いろんなものが床に無造作に置いてあるし。

棚の上にはダイレクトメールやら新聞やらが繁雑に置いてある。

流し台には食器やらコップやらが並んでる……。

一応は洗ってあるみたいだけど、あたしから見ればまだまだ汚い。

これが男の部屋かぁ〜〜〜。

話には聞いてたけど、ここまですごいとはぁ。

「どうした梓、ぼーっとしてないで中に入れや」

耕一の声で、呆然としていたあたしは現実に戻ってきた。

「あ、う、うん」

気を取り直して、あたしは中へとおそるおそる踏み込む。

中にある部屋へ入ってみても、印象は変わらない。

机には本や服が山積みになってるし、テレビの上にも雑誌が乗ってる。

ただ、部屋の中央に置かれたコタツの周りだけが妙にさっぱりしていた。

「机の上はちょっと片付けられなかったんでな。

勉強する時はコタツでやってくれな」

「りょ、了解」

耕一が座ったので、あたしも荷物を下ろしてコタツにあたる。

「それじゃ、とりあえずお土産を……」

あたしはバッグを開き、家の連中から預かってきた土産物を取り出した。

「ええと、隆山の地酒『鬼泉』、隆山温泉饅頭、

温泉卵、鶴来屋せんべい、海産物詰合せ……」

どんどんと出てくる土産に、半ば呆れ顔の耕一。

まあ確かに、土産だけをこれだけ持ってくるのも珍しいだろう。

「……よくこんなに持ってきたな」

コタツの上に置いた酒瓶を手に取り、耕一が呆れた風な声でそう言った。

「千鶴姉に持たされたんだよ」

「宅急便にしとけばよかったのに」

「あたしも、そう思ったんだけどねぇ」

耕一の言葉に、あたしは大きく頷いた。

……でも、あの千鶴姉のお怒りを解くためには。

これを持ってくるより仕方がなかったんだよねー。

あ、それは耕一には秘密。バラしたら今度こそ殺される。

「んで、最後に野菜を各種。

どうせ野菜不足なんだろうと思って、多めに持ってきたから」

白菜、大根、ほうれん草など冬の野菜をごっそりと出す。

「おう、ありがたいねぇ。

もしかすると、今日の夕食はそれを料理していただけるので?」

「……どうせ最初からそのつもりでしょ?」

「はっはっは、梓サマにはかないませぬなぁ」

時代劇の口調で、耕一はペシッと自分の頭を叩いた。

「んじゃ、台所を借りるよ」

「おう、ちゃんと返せよ」

その耕一のギャグに、あたしは笑いながら手を振る。

「誰も持っていったりしないってばさ」

あたしはバッグから、家から持ってきた調味料セットを取り出した。

どうせ耕一のことだから、ダシもみりんも置いてあるわけない。

そう見越しての、この調味料セットだ。

野菜類を持って、キッチンに立つ。

キッチン周りを調べてみるが、案の定、醤油とソース程度しかなかった。

今度は、冷蔵庫を開けて使えそうなのがあるか調べる。

……酒とつまみ類ばかり。あとはワサビとケチャップ。

使えそうなのは卵とソーセージくらいしかなかった。

卵も賞味期限切れかかってるし……。

「しかし、ホントにあんたって酒好きねぇ……」

あたしは、テレビを見始めた耕一に、呆れた声をかけた。

「いや、友達が飲みに来たりするからさ」

笑って答える耕一。

それにしても、酒関係以外が入ってないあたりがなぁ。

慣れないキッチンではあったけど、何ごともなく料理が出来上がった。

それを、耕一と一緒にコタツでいただく。

献立は冬野菜の煮込みスープ仕立て、海鮮サラダ、オムレツ。

自分の家だったらもう少し凝った料理も出来るんだけどねぇ。

近くのスーパーで買い物してくるんだったか。

「ん、うまいぞ。さすがだ」

2つ3つ口に入れて味わった耕一が、そう言ってくれた。

「そりゃどうも♪」

あたしは、その耕一の言葉にご機嫌な返事を返す。

「この野菜スープなど、さっぱりした味わいの中にコクがあり……」

「マンガみたいな解説はいいからさ、しっかり食べてよ」

「うむ。では……」

それ以降、料理を食べることに没頭する耕一。

あたしはそんな姿を見て、ささやかな幸せを感じていた。

「……ふう、食った食った」

全て空にした皿を前に、耕一が満足気に言った。

「お粗末さんでした」

あたしは皿を片付け始める。

その時、耕一があたしの顔を見て、微笑んだ。

「しかしお前、料理が上手くて良かったよ」

「えっ、そ、そう?」

耕一の褒め言葉に、嬉しい気分になる。

しかし、その後に耕一が言った言葉は……。

「ああ、これで料理がダメだったら、全く取り得がないもんなぁ」

……いつも通りのお言葉。

「はぁ……やっぱりそうくるか……」

お約束の展開にガックリしながらも。

あたしは食器洗いをするべくキッチンへ向かった。

洗い物をしながら、考える。

好きな人のために料理を作ったりできる喜び。

学校で友達と話したりすると、たいていはこういう恋愛の話になる。

いつもあたしは、友達からそういう話を聞かされる方だった。

恋人の家に行って料理を作ったとか、洗濯とかしてあげてるとか。

それをいつもあたしは、内心は羨ましいんだけど、関心なさげに聞いている。

そして決まって、『梓はしてあげる方より、してもらう方が似合うよねぇ』

ということを言われるんだ。

あたしはそれに笑って、でも心では泣いて、話は終わる。

でも、今日あたしは、好きな耕一のために料理をして、こうして洗い物もしてるんだ。

見たか! あたしはやったのだよ!

ちゃんと女の子らしいことをやってるのだよ、ふわっはっは!

「……何を不気味な笑いをしてる」

はっ?

不意に声を掛けられ、あたしは我に返った。

いつのまにか耕一があたしの横に立っていた。

ジト〜っとした視線を、あたしに向けている。

「べ、別に何でもないよっ」

「ならいいんだが……」

コホン、と耕一は咳払いして、次の言葉を続けた。

「お前、明日は何時にここ出るんだ?

大学までは30分くらいかかるけど」

耕一に言われて、あたしは明日のスケジュールを思い出す。

「あ、ええと……余裕をもって行くとして。

ここを出るのは8時くらいかな?」

あたしのその返答に、耕一は腕時計を見て、ひとり頷いた。

「そうか、じゃ、その前には帰ってくるから」

「は?」

あたしは訳が判らずに、そう返事。

耕一は、上着を着ながら、あたしに説明する。

「いや、ちょっと大学の友達に誘われててだな。

今夜は皆で夜遊びしてくるわ」

「夜遊びって……」

あたしは返答に困り、口ごもってしまう。

……そんなこと、全然聞いてない。

耕一はそんなあたしに構わず、出掛けるべく玄関に座り込んだ。

「風呂とかは勝手にいれて入っていいぞ。

寝る時は遠慮なくベッド使っていいから」

耕一はそう言うと、靴の紐を結び終わったのか、立ち上がった。

「ちょ、ちょっと耕一?」

「じゃ、鍵は掛けておけよ。明日の朝には帰ってくるから」

扉を開けて外に出る耕一。

バタン、と目の前で扉が締まる。

「な、何なんだよぉ……」

さっきまで浮かれていた気分が、すでにしぼんでいた。

バンッ!

あたしは心のうちにこみ上げてくる何かに耐えきれず、

そばにあった棚に手のひらを叩きつけた。

「……っつぅ〜」

ジンジンとする手を押さえ、あたしはしゃがみ込む。

思わず、涙が出てきた。

手が痛いからじゃない。

せっかくの耕一とすごす時間が、なくなってしまった。

あたしには、いろいろ話したいことがあったのに。

確かに、帰るのは明後日だから、そう焦る必要ないことは判ってる。

でも……。

今日あたしが来るのがわかってたのに、耕一は友達と遊ぶことを優先した。

それは、あたしとすごす時間がそれほど大したことじゃないってこと。

そう思うと、どうにも涙が止まらなかった。

結局、あたし一人が盛り上がってもしょうがないってことなのかな。

あたしの想いなんて、ただの一人よがりでしかないのかな。

頭の中がぐちゃぐちゃして、あたしは、ただ、涙を流していた。

三、ぼんばへっど

ピピッピピッピピッ……。

いつもとは違う、目覚まし時計のアラーム音。

でもあたしは、そのスイッチを切って、再び布団に潜り込んだ。

耕一のにおいのする、その布団に。

普段のあたしは、寝起きはいい。 それは、みんなの朝食を作らないといけないから。

でも、今日は誰もいない。あたし、一人だけの朝。

姉も、妹もいない。

そして……耕一もいない。

耕一も……。

ぎゅっと、普段耕一が使っているはずの布団を握り締めるあたし。

そして……。

「ああああああああああ! こんちくしょおおおおおおおおお!」

あたしは湧き上がるどうしようもない怒りを抑え切れず、

叫びながらガバッと布団から起き上がった。

一晩寝たら、悲しみが無くなって、怒りだけが残っていた。

……そう! 全部耕一が悪い!

あたしの気持ちなんて全然考えてくれない耕一が悪いんだぁ〜〜〜っ!

あたしは立ち上がると、さっさと受験に行く用意を始める。

どうせなら、耕一が来る前に行っちゃおう。

少し心配させてやらないと、あたしの気持ちが収まらない。

そう心に決めると、着替えをさっさと済ませて、持っていく荷物の確認を始めた。

……その時、カチャッという鍵を開ける音。

そして、憎たらしいあんちくしょうの声が聞こえた。

「ただいま〜。起きてるか〜?」

……ちぇっ、帰ってきちゃったよ。

あたしは、無言のまま、用意を続ける。

「おーい、起きてるなら返事くらいしろよ〜」

部屋に入ってきた耕一は、あたしの姿を見つけるとそう言葉をかける。

でもあたしは無視して、用意を済ませると立ち上がった。

「行ってきます」

とりあえずそう言って、あたしは玄関に向かった。

「……おいおい、お前その頭で試験に行くのか?」

背後で、耕一がそんなことを言う。

あたしはその言葉にカチーンと来てしまった。

「なに? 耕一が入れた大学に、あたしが落ちるとでも言うのっ?」

あたしの剣幕に驚いた顔をする耕一。

「いや……俺が言ってるのは髪なんだが」

「え? あれ?」

耕一に言われてからハッと気付き、髪の毛を触ってみる。

……うそっ、変なハネ方してるぅ〜。

「全く、何をイライラしてるんだよ。試験前だからか?」

「あ、うん、いや、べ、別にイライラなんて……」

耕一に言われて、あたしはしどろもどろに答えた。

勘違いしたことも恥ずかしくて、顔は真っ赤になってるだろう。

「とにかく、その髪どうにかしろって」

「う、うん」

耕一が洗面所から濡らしたタオルを持ってくる。

それを私に渡してくれた。

「ドライヤーがそこらへんに転がってるはずだから」

「うん……」

もらったタオルを、ハネている髪に当てる。

そして転がっているドライヤーを見つけると、

スイッチを入れて温風を髪に当てた。

……それをしばらく交互に続けて。

これで何とか普段通りの髪型に戻すことができた。

「……やっぱり不機嫌だな」

あたしの顔を見て、耕一がそう言葉を掛けてきた。

「別に……いつも通りだよ」

なるべく普通に答えながらも、顔を背ける。

……昨日のことの怒りはまだ残っている。

それにさっきの勘違いが恥ずかしくて、顔を合わせづらい。

「試験が終わったら何かおごるから、機嫌良く行ってこいよ」

……機嫌悪いのは誰のせいだと思ってるんだろ。

でも、耕一にそう言われて、少し気分が良くなった。

一応は、気に掛けてくれてはいるんだ。

そう思うと、何となく、怒っているのがバカらしくなる。

「それじゃ、フカヒレとツバメの巣と伊勢エビ」

あたしの言葉に、パクパクと口を開け閉めする耕一。

「……俺に来月まで粥だけすすって暮らせっていうのか?」

「持ってきた土産があるでしょ」

「お、お前なぁ」

「冗談だって」

ふっと、顔を緩めて、あたしは答えた。

まぁ、それくらいふんだくってやりたいのは確かなんだけどね。

「だろうな。

本気で言ってるんだったらイトコの縁を切るところだ」

「あのさ……耕一」

「ん? まさか本気だったとか言わないだろうな?」

「違うってば。その……」

あたしは、今夜連れていって欲しいところを言おうとする。

でも、少し恥ずかしくて、なかなか口に出てこない。

「それより、時間大丈夫か? そろそろ出ないとヤバイんじゃ……」

腕時計を見た耕一にそう言われ、あたしも時間を確認する。

すでに8時を回っていた。そろそろ出ないといけない。

「あっ……うん、それじゃ後は終わってからっ」

荷物を持って、玄関へ向かう。

「忘れ物ないか?」

耕一に言われて、あたしは笑顔で答えた。

「それはさっき確認したから、大丈夫っ」

「よし、それじゃ気楽に行ってこい! どうせ滑り止めだしな!」

びっと親指を立てて、耕一が見送ってくれる。

……ホントは滑り止めなんかじゃないんだけどな。

あたしはそれに頷く。

「うん。行ってくるよ」

扉を開けて、外に出る。

少し曇った空の下、あたしは一歩踏み出した。

そして。試験終了。

思った通り、試験のレベルもそれほど大したことはなかった。

答案の出来も大丈夫だったと思う。

ま、これで不合格になるんなら大学進学なんてしない方がいいね〜。

そういうわけで、多少上機嫌で、あたしは耕一の部屋まで戻ってきた。

「ただいま〜」

そう言いながら扉を開けて中に入る。

耕一がコタツに当たりながらゲームをしているのが見えた。

耕一は、あたしの姿を確認すると、開口一番、

「お、どうだった? 落ちそうか?」

と聞いてきた……ってヲイ。

「こらっ! 普通は『受かりそうか』って聞くもんだろっ!」

ばし!

耕一に近寄って、頭を一発ひっぱたいた。

「いてて……。いや、顔見てすぐわかったんでな。

それで、ちょっとからかおうと思って……」

「……もう」

ぷう、と頬を膨らませた。

それを見て、耕一が苦笑しながら朝の約束のことを言い出す。

「それじゃ、約束だ。ご馳走おごってやる」

ゲーム機の電源を切って、立ち上がる耕一。

これから行こう、ってことだね。

「何か、リクエストはあるか?

牛丼がいいか? それともトンカツ定食か?」

「そりゃアンタのご馳走でしょ!」

「おう、そりゃすまん」

あたしのツッコミに謝る耕一だけど、大して済まなそうには見えない。

ワザと言ってるね、こりゃ。……もういいけどさ。

「んじゃ、どこがいいんだ?」

「そうねぇ……」

あたしは少し考えるフリをしてから、用意していた答えを口に出した。

「……どこか、雰囲気のいいレストランに連れてってよ」

耕一は、意外そうな感じであたしの顔を見る。

……何だろうね、この顔は?

いかにも『似合わないこと言うなぁ』って顔して。

「似合わないこと言うなぁ……」

……ホントに口に出して言ってるよ。

「悪かったね……。

そんなに高くなくていいから、大人っぽいトコロに連れてってよ。

女の子が喜びそうな、ロマンティックなトコロ」

ピッと人差し指を立てて、あたしはリクエスト。

そんなあたしの言葉に、耕一は難しい顔をして腕組みする。

「そんなお前、まるで女の子みたいなことを……」

「殴るよ」

「冗談だ、本気にするなよ。しかし……。

大人っぽい、ロマンティックなトコロ、ねぇ」

あ、考えてる考えてる。よぉし、ここはひとつ……。

「あ、それとも何ぃ?

耕一はそういうトコロ行ったことないからわからないのぉ?」

あたしが思いっきりバカにした口調で言う。

すると、耕一が思惑通り乗ってきた。

「なっ、俺をバカにする気か!?

そ、その程度の店、な、何度も行ってらぁ!」

わーい、引っ掛かった。

あたしは満面の笑みを浮かべる。

「じゃ、決まりね〜♪」

あたしの喜びように、耕一はしまった、という顔をした。

が、時すでに遅し。

「……ちょ、ちょっと外で待ってろ。

ちょっと用事で電話しなくちゃならないのを思い出したから」

耕一はそう言いながら、あたしを玄関に押し出そうとする。

あたしはそれにすんなり従って、部屋の外へ出る。

……そう見せかけて、実は聞き耳を立てていた。

耕一には、あたしは死角に入っていて見えないはず。

「あ、もしもし……由美子さん?

俺、耕一……用件なんだけど、女の子が喜びそうなレストランって知ってる?

そんな値段は高くなくて……あ、ち、違うよ、恋人って訳じゃないんだけど」

耕一はあたしが聞いているとも知らず、あたしのリクエストしたような

レストランがあるかを聞いてるみたい。

でも由美子さんって誰よ? もしかして、思わぬライバル出現?

「あ、はいはい、あそこね。サンキュ、今度何かおごるよ」

うーん、おごるとか言ってるようなら、恋人って線はないわね〜。

でも油断はならないから、後で確認しとこ。

「それじゃまた。うん、大学で。よろしく」

……やばい、そろそろ出てくる。

あたしは、そそくさと靴を履き、耕一に気付かれないように外へと移動した。

四、ぴゅあ・すのー

「へえ……いい感じの店だね」

テーブルに座り、あたしは周りを見渡して、耕一に感想を言った。

耕一の案内で、大学の近くにある小さめのレストランへ来ていた。

店内の作りはそれほど高級感があるわけではないのだが。

少し暗めの照明とアンティーク調の作りが、おしゃれな雰囲気を出している。

周りに座っている人たちも、若い男女が多いみたい。

「ふふん、そうだろう?」

あたしの言葉に対し得意気に答える耕一。

……人に聞いたクセに。

あたしは笑いながら、耕一に聞いてみる。

「これが由美子さんに教えてもらった店?」

「ああ、大学付近だとここが一番いいそうだから……。

ってお前、聞いてたのかっ?」

耕一に問われて、あたしは頭を掻きながら答える。

「そりゃまあ、従兄弟の交友関係には興味がありますから。

……んで、由美子さんって誰よ?」

あたしに言われて、耕一は少し言いにくそうな顔をする。

「いやその……同じゼミ受けてる人でだな、遊び友達っていうかだな」

ん〜。煮え切らない答え。

あたしは、疑問をスパッと聞いてみることにした。

「……不健全な関係の人じゃないでしょうね?」

「いや、それは違う、神に誓う」

耕一はブンブンと首を振る。

「嘘だったら今度、千鶴姉の料理をたっぷり食わせるよ?」

「べ、別にその条件で構わないぜ、俺は潔白だからな」

あたしの言った地獄の通告に、耕一は顔から血の気を失いつつも、

由美子さんとの関係についてはきっぱりと否定した。

ふーん。そこまで言うんなら信じてもいいかな。

「よろしい。信じることにする」

その言葉を聞くや、胸を撫で下ろす耕一。

……確かに千鶴姉の料理は脅威だからなぁ。

しかしこんなことは本人を前には言えないね。言ったら死ぬ。

あたしたちはコースメニューを頼み、飲み物にワインを頼んだ。

(値段見たら、一番安いやつだったけど)

耕一はまだ酒は早いんじゃないかって行ったんだけど。

でも、あたしは少しアルコールが欲しかった。

それは、これから話すことのために、お酒の力を借りたかったから。

そして料理が運ばれてくる。

あたしたちは他愛のない話をしながらそれを食べ始めた。

「あ、耕一……ワイン、もう無くなってるじゃない」

空になった耕一のグラスを見て、あたしは新しく注ごうとする。

「ま、おひとつどうぞ」

あたしがそう言うと、耕一はグラスを差し出した。

「いや、すまないねぇ」

トクトク……と赤い液体がグラスに注がれる。

耕一は注がれたグラスに口をつけて一口飲んだ。

そして、あたしが置いたワインの瓶を持ち、それを今度は

あたしに差し出した。

「それじゃ、ご返杯を……」

「それって日本酒かビール飲む時みたいだねぇ」

あたしは苦笑しながら、グラスを出した。

耕一も笑いながら、ワインを注ぐ。

「はは、先に言い出したのは梓だろが……ほれ」

注がれたワインを、コクッと一口飲む。

身体の中から熱くなる感じ。

うん……これなら、話せるかな。

あたしは、心の中で頷くと、耕一に真剣な眼差しを向けた。

「こ、耕一?」

「ん〜?」

肉料理をナイフで切っていた耕一。

あたしの言葉に手を止めてこちらを見る。

あたしは、ひとつ息を吸って、話を切り出す。

「あ、あのさ……。

も、もしも、あたしがここの大学しか受かってなかったら、その……

ここの大学に通うようになるから……」

あたしの言葉に頷く耕一。

「まあ、そりゃ至極当然だな」

「そ、その時はその……耕一と一緒……」

あたしがそこまで言うと、耕一はまた頷き、肉を切る。

「一緒の大学だな、うん」

そう言うと、口に切った肉を放り込む。

「そ、そうじゃなくて……」

「ん?」

あたしが首を振ったので、耕一は再びこちらを見た。

……え、ええい……とっとと言うんだよ梓〜。

あたしは心で自分に喝を入れた。

そして、何とか思っていることを口にしようとする。

「その時は、こ、耕一と、その……。

一緒に、暮らしてもいいかな?」

い、言っちゃった。ずっと、ずっと言いたかった言葉を……。

『耕一とずっと一緒に暮らしたい』って、その思いをずっと持っていた。

でも、耕一はあと2年は大学にい続ける。

隆山にいる柏木の家にはたまにしか来ることはできない。

……だから、あたしは耕一と同じ大学を受けたんだ。

耕一と一緒に暮らしたい。耕一のためにご飯を作ってあげたい。

それだけ、だった。

「お前……」

耕一は、返答に困っている、という感じ。

あたしは静寂に耐え切れず、話し続ける。

「そ、その、あたしたちって兄弟みたいというか……。

べ、別に何かを遠慮しあう仲でもないでしょ?

あの狭い部屋でもあたしは全然、大丈夫だし……。

あ、もう少し片付けて綺麗にはしてほしいけど……。

でも、ご飯とか作ってあげられるし……」

「ちょ、ちょっと待て」

そこまで言ったところで、耕一がストップを掛けた。

「お前、いくら何でもそりゃマズイだろう」

「な、なんでさ?」

あたしがそう問うと。

耕一は何か言いにくいのか、もごもごと口を動かす。

「そ、そりゃあ……その……アレだよ……」

「……アレ、って?」

「そ、そう、千鶴さんが何て言うか……」

……あ。

あたしは、耕一のその言葉を聞いて……。

耕一は千鶴姉が好きなんだと、直感的に思った。

やっぱり、あたしは……千鶴姉には……かなわないのかな……。

溢れる思いに堪え切れず、涙が頬を伝った。

……耕一はあたしの涙に気付き、急にうろたえる。

「お、おい。どうした? 何か俺、悪いこと言ったか?」

「う、ううん……。ちょ、ちょっと目にゴミが……」

涙を拭って、あたしは何とか笑顔を作って、耕一に話しかける。

「あはは、今の話、なかったことにしてよ」

「え? 何でだ?」

「いいからいいからっ、それよりさ……」

不思議がる耕一を制して、あたしは他の話を話し出す。

そして、それ以降はずっとこの話題には触れようとはしなかった。

「星が見えないね〜」

空を見上げると、分厚い雲が空をずっと覆っている。

「こっちじゃ、雲がなくても大して星は見えないんだよ」

「そうかぁ〜」

あたしは酔っ払ったまま、耕一の前を歩く。

……あの後、ワインをカッポカッポと飲んでしまい、

あたしはすでに出来上がっていた。

そのあたしのフラフラとした足取りが気になるのか。

耕一があたしの腕を掴んだ。

「おいおい、大丈夫か?」

「だいじょうぶ〜」

あたしは返事して、ふらふらと手を振った。

「どう見ても大丈夫には見えないんだが……。

ちょっとそこで休んでいくぞ」

耕一は近くに見える小さな公園を指差して、あたしの腕を引っ張る。

「あ〜い」

よたよたと、引っ張られてついていった。

ベンチに辿り付くと、耕一は腕を引いてあたしを座らせる。

「にゅう」

冷たいベンチの感触がお尻に伝わり、思わず奇声をあげてしまった。

そんなあたしの顔を見て、笑う耕一。

「全く、未成年のくせに俺より飲むから……」

「飲みたかったんだもぉーん」

あたしはヘラヘラ笑いながら答える。

耕一とあたしは、しばらく何でもない話を笑いながらしていた。

少しして、恋愛の話になった。

どっちが話しだしたかはわからないけれど。

でも、何となくそういう話になって、あたしはやっぱり……

自分の気持ちを明らかにしたくなった。

ここではっきりさせないと、ずっとこの気持ちを引きずってしまう。

このままじゃ、すっぱり諦めることはできない。

初音や楓があたしを応援してくれていたのと同じように、

千鶴姉を応援することもできないし、大学だって決められない。

あたしは意を決して、気持ちを告白することにした。

「耕一、あたしね……」

「ん?」

呼びかけられた耕一は、こっちを向いて次の句を待つ。

あたしはひとつ深呼吸して、前を向いたまま話し出した。

顔を見てると、なんか言いづらいから。

「あたし、耕一のこと、ずっと好きだったんだよ」

「えっ……」

耕一の驚いたような声。

あたしは、ベンチから立ち上がって、耕一に背中を向けた。

「いつもケンカとかしてたし、弟みたいに思ってたかもしれないけど……

あたしは、ずっとずっと、耕一だけが好きだったんだから」

ずっと胸のうちに秘めていたこと。

あたしは、少し楽になった気分だった。

例え、それが実らない恋だとしても……。

耕一が、立ち上がってあたしの側に寄った。

「梓……」

ふわっ……と耕一が後ろから優しく抱きしめてくる。

あたしは、驚きながらも、それを拒もうとした。

「だ、ダメだよ。耕一は千鶴姉が……」

千鶴姉の名前を出した途端、耕一は不思議そうな声を出す。

「千鶴さん? なんで千鶴さんが出てくるんだ?」

「え? だって耕一が好きなのは千鶴姉なんじゃ……」

あたしがそう言うと、耕一の口から笑いが漏れる。

「バ〜カ。俺が好きなのは、お前だよ」

「え? ええっ? な、なんでっ?」

ガバッと耕一の手を振りほどいて向き直り、耕一の顔を見た。

「なんでっ……て言われてもなぁ。何を勘違いしてるのかは知らんが。

俺もずっとお前を好きだったんだぞ?」

苦笑しながらあたしの顔を見つめて、耕一がそう告げる。

でも、まだあたしは疑問が解けなかった。

「で、でも、さっき、千鶴姉がどうこうって……」

「さっきの一緒に暮らそうってヤツか?

あれはただ、千鶴さんが『嫁入り前の娘と一緒に暮らすなんて』

とか言い出したりしないか、って意味だったんだが」

「な、なぁんだ……。

じゃ、あたしの勘違いだったのかぁ〜」

耕一の言葉を聞いて、ヘロヘロ〜と気が抜けてしまった。

耕一の両肩に手を掛けなければ、そのまま倒れ込むほどだっただろう。

「ま、まあ……な。

それ、ホントはただ断る口実だったんだ」

「口実?」

がばっと顔を上げて、耕一の顔を見つめた。

耕一は少し目を逸らして、恥ずかしそうに説明する。

「お前、『兄弟みたいなもんだから』って言っただろう?

それをお前が単に共同生活したいだけで言ってた場合、

ずっと手を出さずにいる自信がなかったんでな」

「そ、それって……」

手を出すっていうことは……。

どういうことか理解して、あたしは赤面。

「……我慢できずに襲っちゃうってことだよ。

梓にそーいう気がないのにそんなことしたらお終いだろが」

「バカ……あたしは、そういう気はアリアリだってのに」

「ごめんな、鈍感なヤツで。

それに、女の梓の方から言わせちまったし」

そう言いながら、耕一はあたしの頭を撫でる。

「あたしを……女って認めてくれてるんだ?」

「当たり前だろ。昨日だって、その……。

お前を意識しちまうから、出掛けてたんだからな。

大学の友達に頼みこんで、泊めてもらったんだ」

「そう、だったんだ……」

嬉しくて、嬉しくて、涙が出てきた。

耕一も、あたしを好きでいてくれた。

その事実がわかっただけで、あたしはもう胸が一杯だった。

「泣くなよ……。お前の魅力はその笑顔なんだから」

コツン、と耕一は自分の額をあたしの額にぶつける。

「うん……」

頷いたけど、涙は止まらない。

そのままずっと、ただ耕一の胸にしがみついていた。

耕一も何も言わず、あたしを抱きしめてくれていた……。

そして、あたしたちは、ひとつになった。

五、はっぴー、はっぴー、はっぴー

……そして、春。

あたしは耕一と同じ大学に入り、耕一と一緒に住んでいる。

大学も一緒、住むところも一緒。

幸せな毎日が来る……。

「……と思ったんだけどなぁ……?」

思わず独り言が洩れてしまった。

「何ぶつぶつ言ってるんだ、早く切れよ」

左隣りに座っている耕一が、そう急かす。

「梓ちゃんがいてくれて良かったわ〜。

ちょうどメンツだった先輩が抜けて、1人足りなかったとこだったのよ」

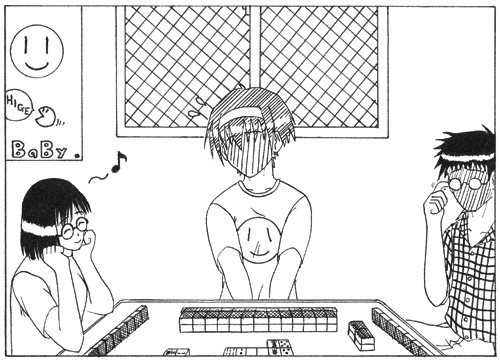

由美子さんが、右隣りの席で喜んでいる。

そう、あたしは今、麻雀を打っている……。

「しかし、先輩の従妹がこんなに可愛い娘だとは。

いやはや全く知りませんでしたよ〜」

対面に座っている、耕一の後輩がそう言った。

可愛い……う〜ん、確かにそう言われるのは嬉しいけど……。

「だから、早く切れって」

「わかったよっ! これでどうっ?」

再び耕一に急かされ、びしっと牌を捨てた。

「ロンッ! ホンイツトイトイ小三元ドラ3、親の3倍満〜♪」

耕一は待ってましたとばかりに、容赦なく高めをぶち当ててくれた。

「ひ、ひどい……」

一気に点数がマイナスになってしまった。

「ふ、マイナスか。……では梓、脱げや」

「はい?」

脱ぐ? 何を?

「バカモノ! 麻雀で負けたら脱ぐのはお決まりだろう!」

耕一に言われて、あたしは顔を赤くする。

「え、ええ? イヤだよ、そういうのは2人きりの時にしてってば〜」

「……こ、こら、マジに取るなって。冗談なんだから」

今度は耕一の顔が赤くなった。

「え、じょ、冗談?」

自分の言ってしまったことで、あたしはまた赤くなってしまった。

「あらら、すでにそういう関係なのねぇ〜」

由美子さんはニヤニヤと笑っている。

ま、なんだかんだ言って、幸せ……なのかな?

☆☆☆はっぴーえんど……?☆☆☆

おまけ 梓さんのその後 電話編

「はぁ〜い、柏木……」

『もしもし、お姉ちゃん?』

「おや、初音。元気にしてるか〜」

『うん、私もお姉ちゃんたちも元気だよ〜』

「ところで、どうした? 耕一ならバイトで留守だけど……」

『ううん、今日は梓お姉ちゃんに用があって。

お姉ちゃんの後輩に、日吉かおりさんっているよね?』

「あ、ああ、いるよ。陸上部のマネージャーだった」

『その人からね、「梓さんの電話番号教えてください」って。

そういう電話が来たんだけど……』

「げっ……それで、もしかして教えちゃった?」

『ううん、梓お姉ちゃんの方から電話するっていうことで。

それでその場は納得してもらったよ』

「あ、あ〜それならよし。よくやった」

『というわけで、電話してあげてね。

何だか必死に番号聞こうとしてたから……』

「りょ、了解〜」

『……あっ、千鶴お姉ちゃん? 何を……』

「どうした? 千鶴姉が何かやらかしたのか?」

『あっ、い、今千鶴お姉ちゃんが!

今日の晩御飯は私が作る、って言って台所にっ!』

「そ、それはいかん! 早く止めなっ!」

『う、うんっ、それじゃお姉ちゃんまたねっ』

「おう、頑張れよ〜。何としても阻止しろ〜」

プーッ、プーッ、プーッ。

「初音も大変だな……と言ってる場合じゃない。

あたしもかおりに電話を……あんまりしたくはないんだけど……」

プルルルル、がちゃ。

『もしもし、梓先輩っ?』

「はいはい、そうなんだけど……。

あたしからの電話じゃなかったらどうするつもりだよ……」

『その時は有無を言わさず切っちゃいますぅ〜』

「それはやめなさい。ところで何か用だった?」

『用だった、じゃありませんよぉ〜。

梓先輩、連絡先も教えてくれないで行っちゃうんだもん。

私すごく寂しかったんですよぉ』

「ご、ごめん、いろいろゴタゴタしてて忘れてた」

『まぁ、こうして梓先輩から電話してもらっているからいいですけどぉ』

「ははは……」

『というわけで、今度そちらに遊びに行ってもいいですか?』

「え、ええっ!? それはちょっと……」

『ええ〜、ダメなんですか?』

「あ、その……ホラ、あんた今年受験生でしょ、遊んでないで勉強しなさい」

『そんなぁ、息抜きも大切ですよぉ。それに、梓先輩にも会いたいしぃ……』

「ダ、ダメだよ。受験が終わったらいいから、ね?」

『……わかりました。先輩は、この辛さをバネにしろと言ってるんですね』

「そ、そういうこと」

『それじゃ、そちらの状況を教えてください〜。大学の方は楽しいですか?』

「うん、けっこう楽しいよ」

『そうですか。それじゃ私も来年は……』

「来年は?」

『また梓先輩と一緒の学び舎で勉強できるんですね〜♪』

「……はい?」

『私、梓先輩と同じ大学を受けるつもりなんですぅ〜』

「なんじゃと〜っ?」

『大学に入ったら、よろしくお願いしますねっ』

「は、はぁ……そ、それじゃまた……」

『あっ、その前に電話番号教えてくださいよぉ〜』

「えっ? い、いや、ダメなんだよ、これあたしの電話じゃないから」

『ええ〜? それじゃ私から電話できないじゃないですかぁ』

「一度実家の方に連絡取ってもらえれば、今日みたいに掛けられるから……」

『わかりました。それじゃ、梓先輩からも電話してくださいね』

「う、うん、わかった」

『それじゃ失礼しま〜す♪』

かちゃん。

かおりが……同じ大学?

それじゃこの幸せな日々は1年で終わり?

い、いやぁぁぁぁ〜〜そんなのいやぁ〜〜!

終わり♪